町内会等で活用できる地図を作成する

町内会エリアの作図や、様々な情報を書き込んだ地図など、町内会の集まりで活用できる地図を作成することができます。

- - 目 次 -

- 地図を表示する

- 町内会エリアを描画する

- 町内で重要な場所を書き込む

- 印刷する

- 画像として保存する

- 写真と重ねて表示する、並べて表示する

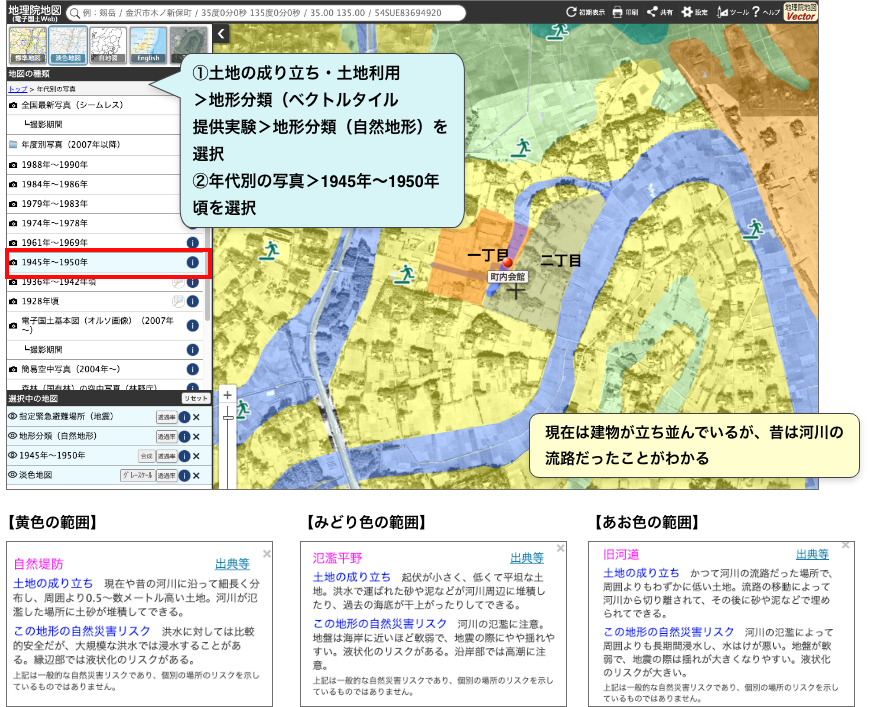

- 土地の成り立ちと重ねて表示する(古い写真、主題図との重ね合わせで防災面に活用)

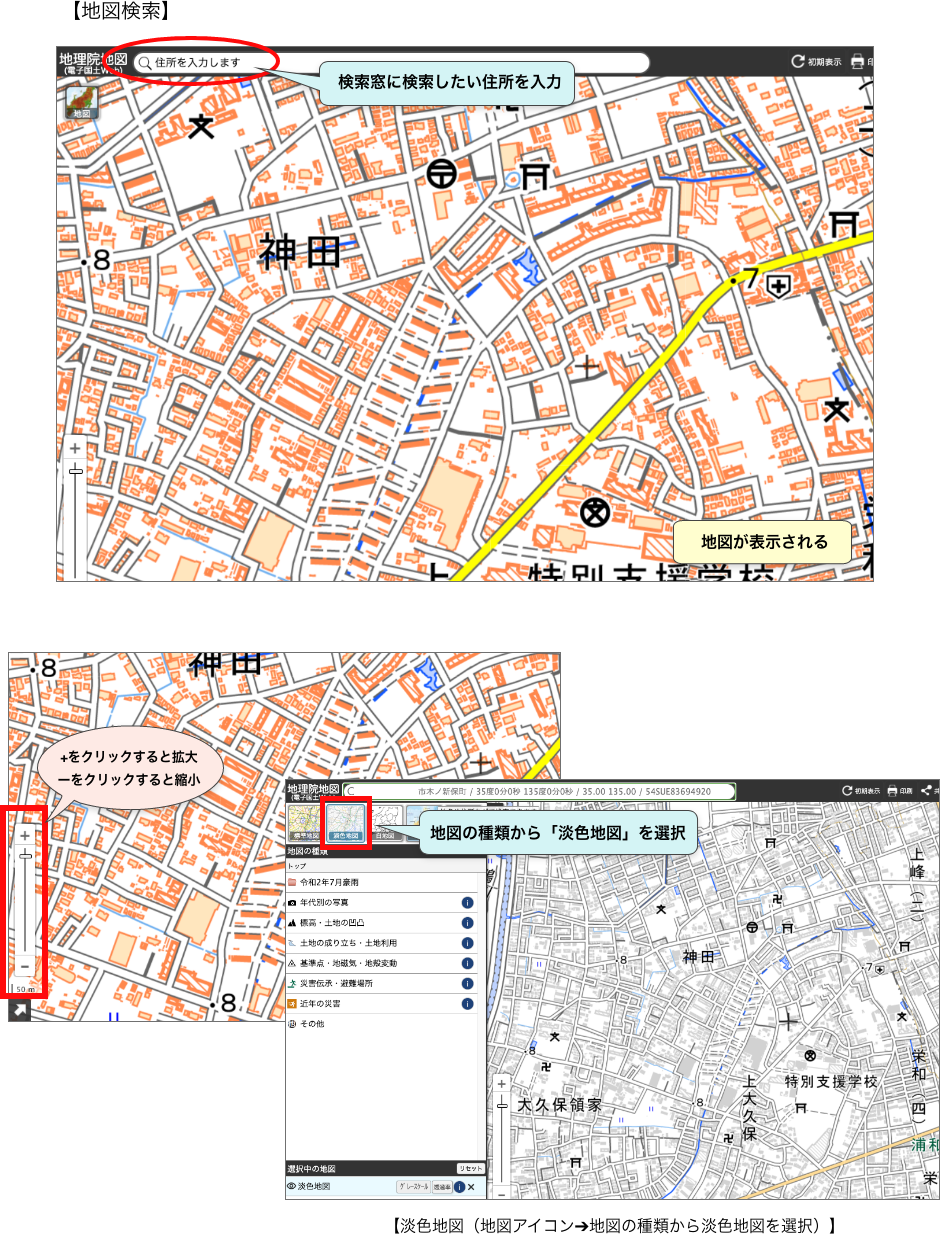

地図を表示する

町内周辺のエリアの地図を表示してみましょう。

左下の+と-ボタン、スクロールバーを使用して、地図の拡大縮小ができます。拡大縮小はマウスホイールでもできます。

マウスをドラックすることで地図を移動させることができます。

また、地図の種類を淡色地図を選択してみましょう。

淡色地図は淡い色で表示されるため、色や文字などを記載した際に見やすくなります。

【例】町内会防災マップを作成して、町内会の防災会議に活用してみましょう。

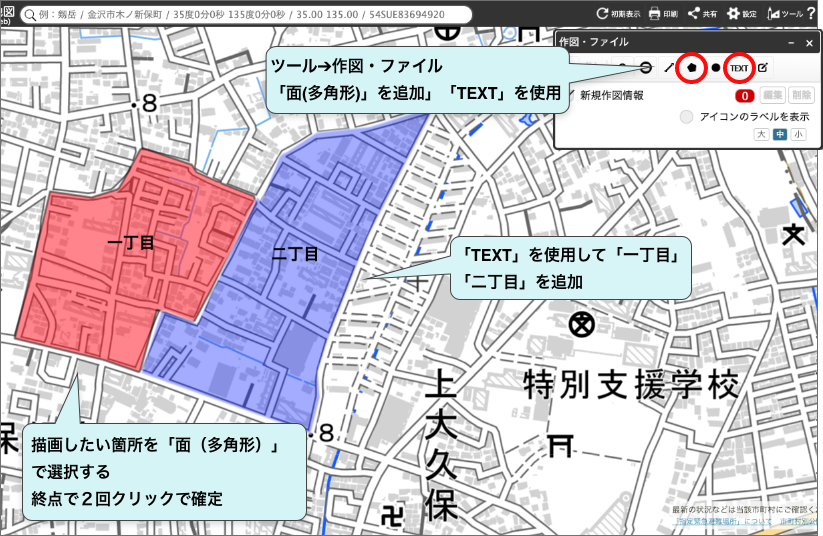

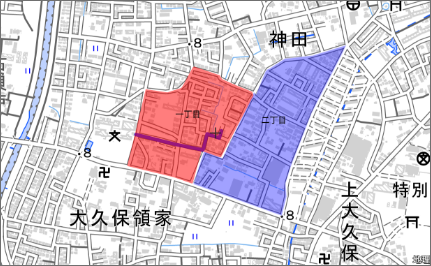

町内会エリアを描画する

町内のエリアを描画してみましょう。

ツール➔作図・ファイル➔面(多角形)とTEXT機能を使います。

【例】町内会防災マップを作成するために、一丁目・二丁目のエリアを色分けしてみましょう。

描画機能(面 多角形)・テキスト

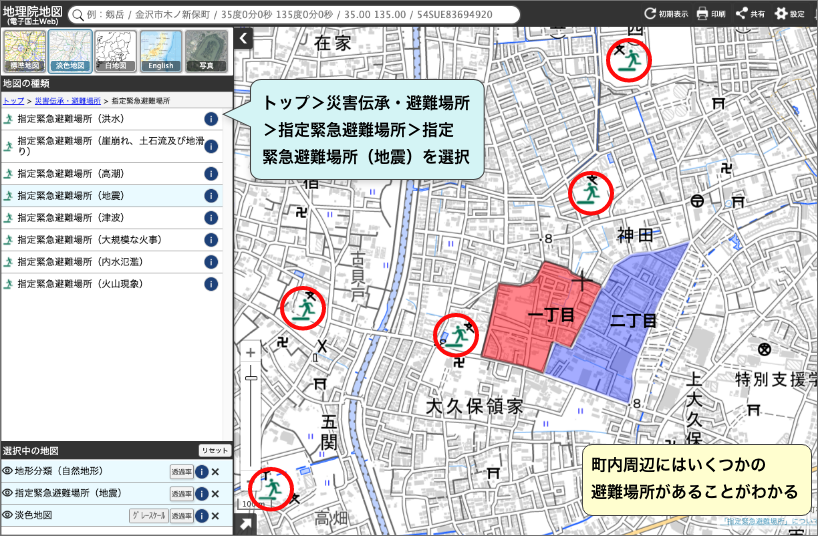

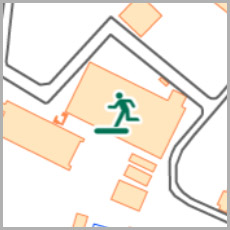

町内で重要な場所を書き込む

町内の重要な場所を書き込んでみましょう。

作図・ファイル機能を使用します。

【例】町内の避難場所と町内会館を書き込んでみましょう。

避難場所の確認

町内周辺の避難場所の確認をしましょう。(ここでは災害の種類は地震を想定します)

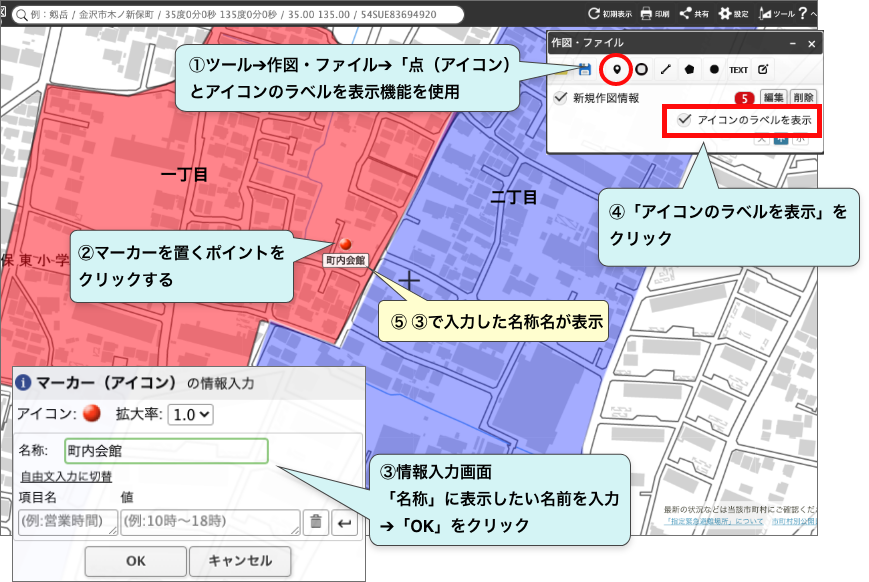

点(アイコン)・アイコンのラベル表示

作図・ファイル機能を使って、「町内会館」を描画しましょう。

ツール➔作図・ファイル➔点(アイコン)を追加機能とアイコンのラベル表示を使います。

【例】町内会館を描画してみましょう。

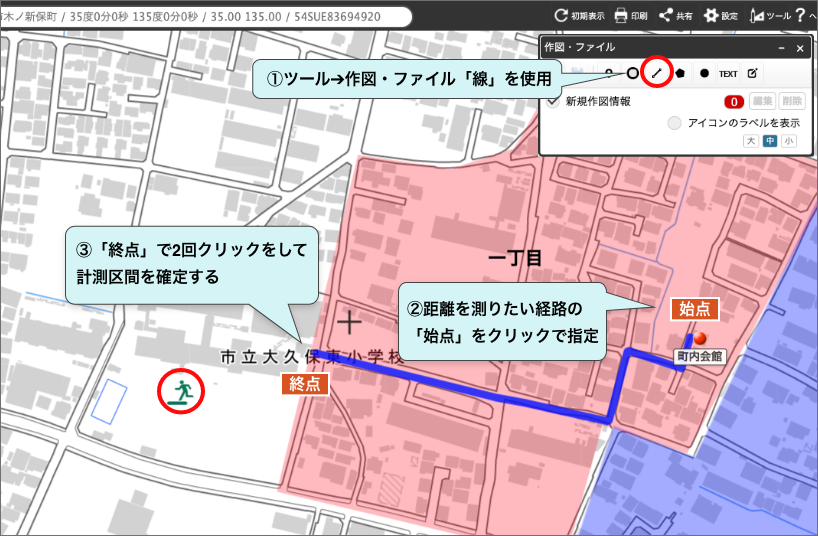

線

作図・ファイル機能を使って、「町内会館」と「避難場所」の経路を描画しましょう。

ツール➔作図・ファイル➔線の機能を使います。

【例】町内会館と避難場所の経路を描画してみましょう。

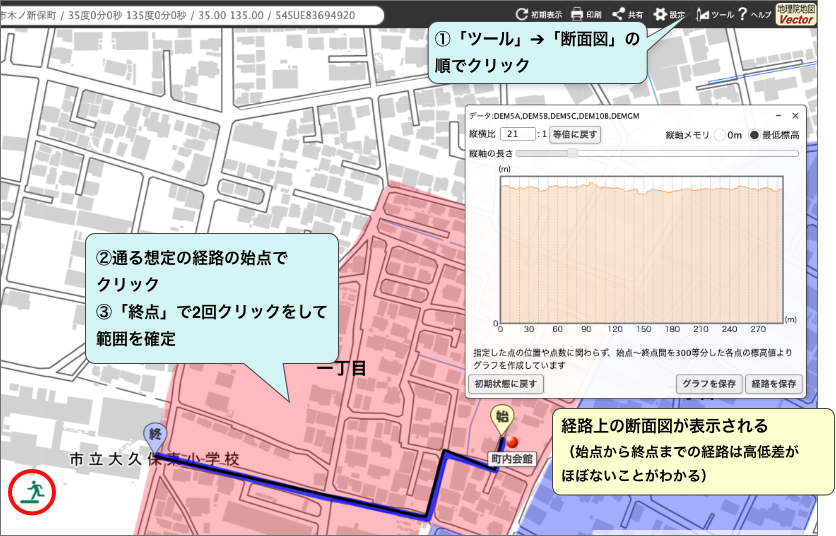

避難経路の高低差を調べる

町内会館から避難場所までの経路の高低差を調べてみましょう。

高低差を知ることで、避難経路に坂道があった場合、災害が起きた際には高齢者の方やお子様連れなどには坂道は負担になります。

高低差のない避難経路作成に役立ちます。

ツール➔断面図の機能を使います。

【例】町内会館から避難場所の経路の高低差を調べてみましょう。

印刷する

表示した地図を印刷することができます。画面上で表示範囲を確認しながら、用紙のサイズや縦・横の向きを設定できます。

ここまでで作成した地図を活用して、防災マップを作成してみましょう。

(印刷した地図を広げて、他に重要な場所が無いかなどを話し合いながら、描き込んでみましょう)

【例】防災マップ作成例(※参考図です)

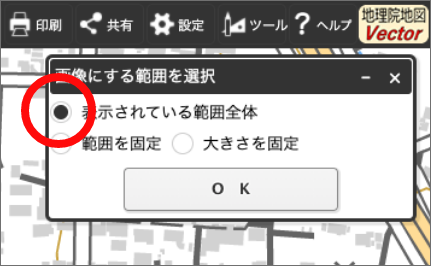

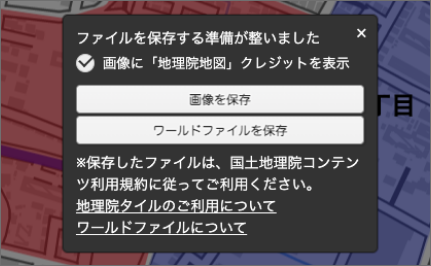

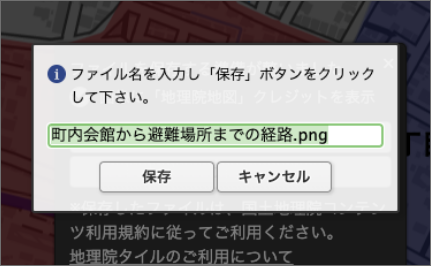

画像として保存する

①「共有」→

を選択

を選択

②「表示されている範囲全体」を選択

→「OK」をクリック

③「画像を保存」をクリック

④任意のファイル名で保存

⑤画像ファイルが生成されます

画像ファイルはPNG形式です。

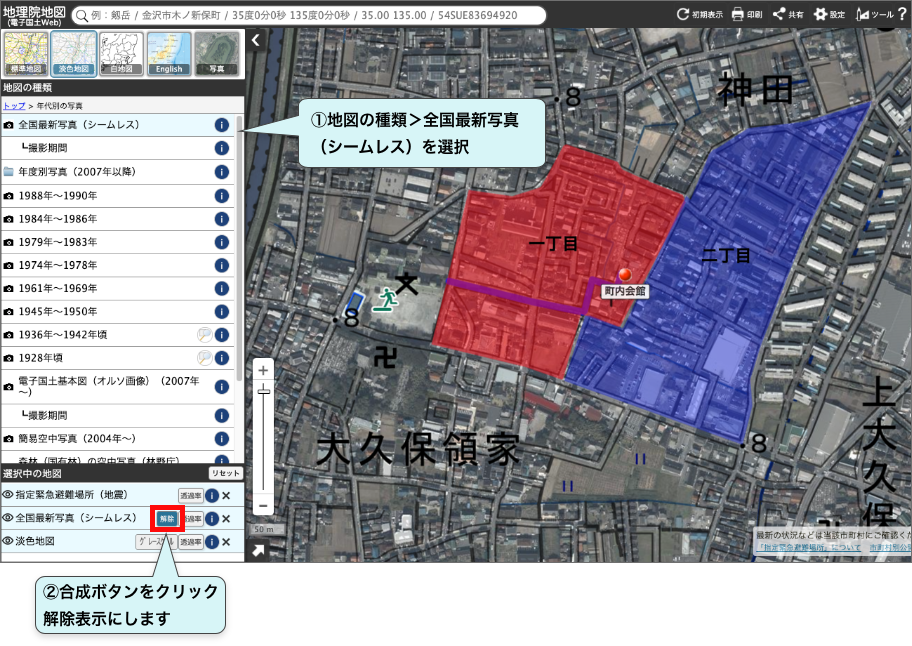

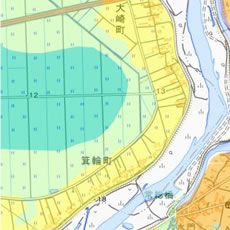

写真と重ねて表示する、並べて表示する

写真と淡色地図を重ねてみましょう。

地図と写真を重ね合わせることで、避難時のイメージがより湧きやすくなります。

防災会議などで、地図と写真を重ね合わせながら避難場所までの経路の確認に役立ちます。

【例】避難経路や町内を描画した地図と写真を重ねてみましょう。

写真と重ねて表示する

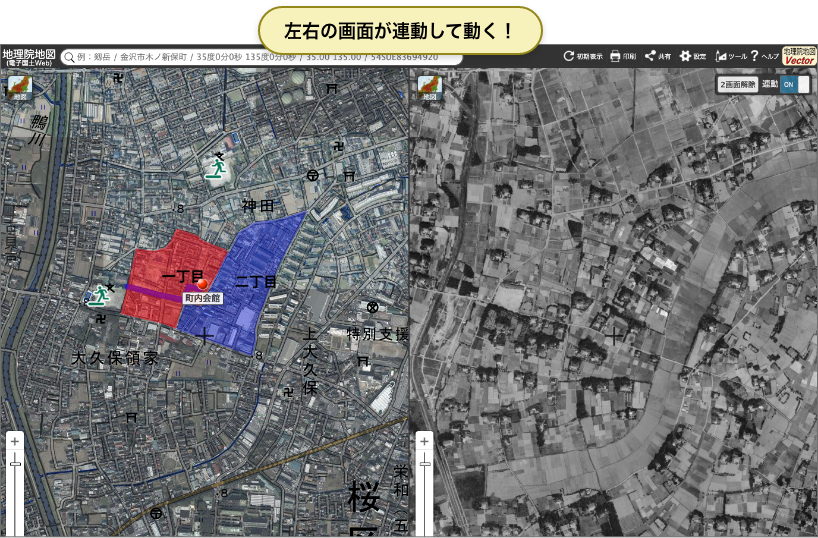

並べて表示する

現在の写真と昔の写真を並べて表示してみましょう。

現在と昔の写真など別々の地図や写真と比べることができます。現在建物建っている場所が昔は田んぼや畑だったということも分かります。

「ツール」➔「並べて比較」を使います。

【左】町内会館から避難場所の経路を表示した地図

【右】1961年〜1969年代の写真

土地の成り立ちと重ねて表示する

(古い写真、主題図との重ね合わせで防災面に活用)

昔の写真を見て実際にその土地がどのような様子だったのかを見ることができます。

また、

地形分類を重ね合わせることによって、地形分類が青い場所が昔は川だったことが分かり、その土地が持つ災害リスクを調べることができます。

【例】土地の成り立ちを調べましょう。

Copyright. Geospatial Information Authority of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.

土地の成り立ちから災害リスクを知る

土地の成り立ちから災害リスクを知る 避難場所の確認と経路を調べる

避難場所の確認と経路を調べる 住民向けの情報発信サイトを作成する

住民向けの情報発信サイトを作成する